Der Vermittlungsvorrang fordert von den Jobcentern die Vermittlung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Arbeit vor der Leistungsgewährung oder der Förderung durch Maßnahmen (§ 3 SGB II). Dies setzt offene Stellen in einem Umfang voraus, der gleich oder größer ist als die Zahl der Arbeitslosen.

Wie sieht der Arbeitsmarkt in Deutschland das Verhältnis offener Stellen und der Zahl der Arbeitslosen aus?

Weiterlesen: Arbeitsvermittlung ohne Angebot? Zur Grenzen des Vermittlungsvorrangs im deutschen Arbeitsmarkt

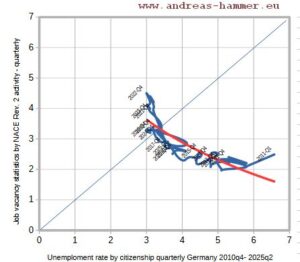

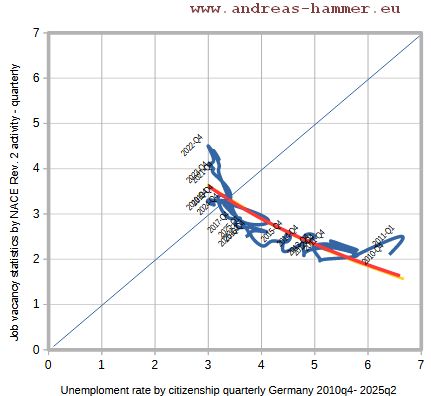

Eine Antwort liefert die Beveridge-Kurve. Sie unterstellt einen negativen Zusammenhang von Stellenangeboten und Arbeitslosigkeit (rote Linie im Diagramm). Bei einer hohen Zahl von Stellenangeboten ist die Arbeitslosigkeit gering und umgekehrt.

Strukturelle Arbeitslosigkeit

Wenn es für jeden Arbeitslosen eine offene Stelle gibt, dann ist das Verhältnis ausgeglichen (45-Grad-Linie). Arbeitslosigkeit besteht dann in einem Vermittlungsproblem und stellt sich als strukturelle Arbeitslosigkeit dar. Die Arbeitsverwaltung versucht dann jeden Arbeitslosen auf offene Stellen zu vermitteln. Diese Situation zeigt sich in Deutschland* nur selten und zwar von 2014-Q4 bis 2015-Q3.

Strukturelle Arbeitslosigkeit enthält vor allem Mismatch-Arbeitslosigkeit (offene Stellen passen nicht zu der Qualifikation oder Region der Arbeitslosen). Ein größeres Qualifikationsungleichgewicht erhöht die Ineffizienz auf dem Arbeitsmarkt und verschiebt somit die Beveridge-Kurve nach außen.

Eine typische Strategie gegen strukturelle Arbeitslosigkeit ist die Verbesserung der Suchprozesse und des Matchings. Verbesserungen im Matching-System würden die Kurve in Richtung Ursprung verschieben, da ein effizienter Matching-Prozess es Arbeitnehmern ermöglicht, schneller eine Stelle zu finden, und Arbeitgebern schneller offene Stellen zu besetzen und Arbeitslose zu beschäftigen.

Konjunkturelle Arbeitslosigkeit

Bei der konjunkturellen Arbeitslosigkeit in einer Rezession (rechts unter der Winkelhalbierenden) gibt es weniger offene Stellen als Arbeitslose.

Seit 2010-Q4 hat die konjunkturelle Arbeitslosigkeit abgenommen und die Beveridge-Kurve bewegt sich nach innen. Das bedeutet eine steigende Effizienz des Arbeitsmarktes.

Danach steigt die Zahl der offenen Stellen weiter an und übersteigt die der Arbeitslosen (links oberhalb der Winkelhalbierenden). Dies ist die Boom-Phase in einem Konjunkturzyklus. In Deutschland steigt die Stellenangebotsquote nach oben an und die Arbeitslosenquote sinkt. Auch diese Arbeitslosigkeit ist konjunktureller Art.

Seit 2023-Q1 geht die Kurve wieder nach rechts unten, vor allem geht die Stellenangebotsquote zurück. Hier zeigt sich am Arbeitsmarkt das niedrigere Wirtschaftswachstum.

Staat ist verantwortlich

In Deutschland dominiert seit 2010 die konjunkturelle Arbeitslosigkeit. Sie lässt sich kaum durch die Verbesserung des Matching-Prozesses verringern. Zu ihrer Reduzierung müssen konjunkturelle Schwankungen gedämpft werden. Dies ist durch die Arbeitsverwaltung kaum gelungen und keine Aufgabe der Jobcenter.

Die Verantwortung für die Reduzierung konjunktureller Schwankungen liegt bei der Bundesregierung. Strategien sind unter anderem Haushaltspolitik (z.B. Steueranpassungen) oder Industriepolitik (z. B. Unterstützung bestimmter Industrien oder Sektoren, um Wachstum zu fördern oder Abhängigkeiten abzubauen).

Fazit

Eine Stärkung des Vermittlungsvorrangs wird dabei kaum eine Wirkung entfalten oder konjunkturelle Arbeitslosigkeit wesentlich reduzieren. Darauf sollte verzichtet werden. Stattdessen sollte Mismatch-Arbeitslosigkeit durch Qualifizierung begegnet werden.

*Daten: Eurostat; ohne erstes Corona-Jahr 2020, Quartale, Arbeitslosenquote, Stellenangebotsquote (Anzahl der offenen Stellen an allen Stellen).