Eine häufig wiederholte, und gerade im ersten Regierungsjahr der Union-SPD-Koalition intensiv verbreitete Behauptung ist, dass die Gesellschaft in Deutschland überaltert sei. Dies führe zu steigenden Staatsausgaben, weshalb der Sozialstaat (siehe hier ) nicht mehr finanzierbar und Kürzungen unausweichlich wären.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Gesellschaft nicht überaltert ist. Es fehlt an Nachwuchs, weshalb sie unterjüngt ist.

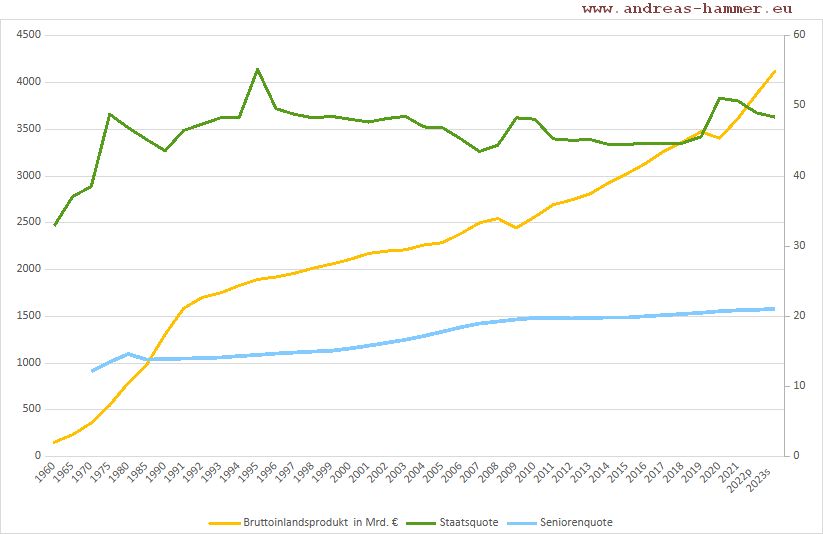

Die Entwicklung seit 1970 weist einen steigenden Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren und mehr an der Gesamtbevölkerung in Deutschland auf (Seniorenquote). Dabei gibt es keine Sprünge, sondern eine kontinuierliche Zunahme (blaue Linie). Im Jahr 1970 betrug die Seniorenquote 12,2 %, im Jahr 2023 geschätzt 21,1 % (alle Zahlen: Statistisches Bundesamt).

Die Staatsquote (einschließlich Sozialleistungen und Sozialversicherung) zeigt seit 1995 (55,2 %; 2023: 48,4 %) einen sinkenden Trend, bei dem lediglich Krisen (z. B. Eurokrise, Corona-Pandemie) eine Ausnahme darstellen.

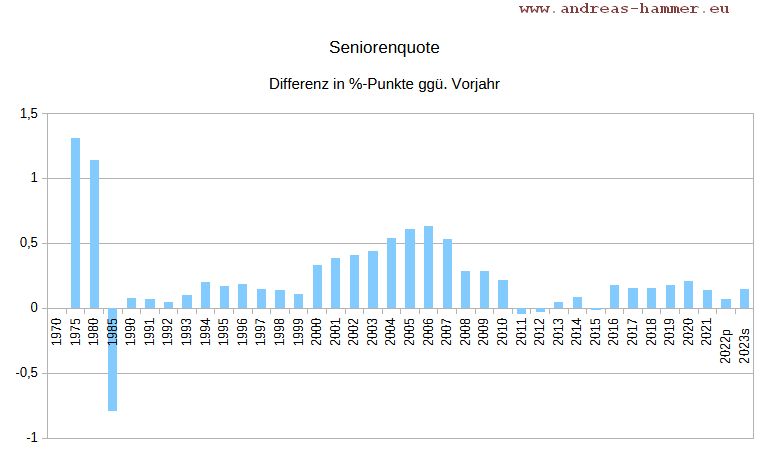

Betrachtet man die Differenzen der Seniorenquoten (aktuelles Jahr minus Vorjahr bzw. Vor-5-Jahreszeitraum), so war ihr Mittelwert 0,24 Prozentpunkte im gesamten Zeitraum. Die Zunahmen zwischen 2000 und 2010 lagen deutlich höher als in der Zeit danach.

Im Jahr 2006 lag die Änderungsdifferenz der Seniorenquote vier mal so hoch wie in Jahr 2023 (0,63 Prozentpunkte zu 0,15 Prozentpunkte). Die höheren Seniorenquoten sind vor allem auf die gesunkenen Geburtsraten zurückzuführen. Diese stiegen danach wieder an.

Die steigende Seniorenquote hat vermutlich nicht zu einer steigenden Staatsquote beigetragen. Es scheint (Korrelation, keine Kausalität) eher so zu sein, dass unter Berücksichtigung der Autokorrelation der Zeitreihen, die Entwicklung der Staatsquote der Entwicklung der Seniorenquote vorausgeht (und nicht umgekehrt).

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) seit 1960 stellt eine kontinuierliche und steile Aufwärtsbewegung dar (Ausnahmen: Eurokrise, Corona-Pandemie). Die gestiegene Seniorenquote scheint hier ohne negativen Einfluss. Seniorinnen und Senioren könnten im Gegenteil als Konsumierende möglicherweise mehr zum BIP-Wachstum beigetragen haben als junge Menschen, die noch in schulischer oder beruflicher Ausbildung sind oder am Anfang ihres beruflichen Lebenswegs stehen.

Der zunehmende Seniorenanteil im Besonderen und der (Sozial-) Staatsausgaben im Allgemeinen scheint angesichts der sehr positiven BIP-Entwicklung leistbar zu sein. Der Staat könnte künftig über Steuern mehr als in den letzten Jahren vom Zuwachs des BIP verteilen.