Die Kritik an den zu hohen Staatsausgaben und den Sozialleistungen, besteht seit dem es eine Demokratie und einen Sozialstaat gibt. Sie hat nun erneut Eingang in einen Koalitionsvertrag gefunden, diesmal in den von CDU, CSU und SPD.

Wie sehen die Fakten zu Staatsausgaben und Sozialleistungen aus?

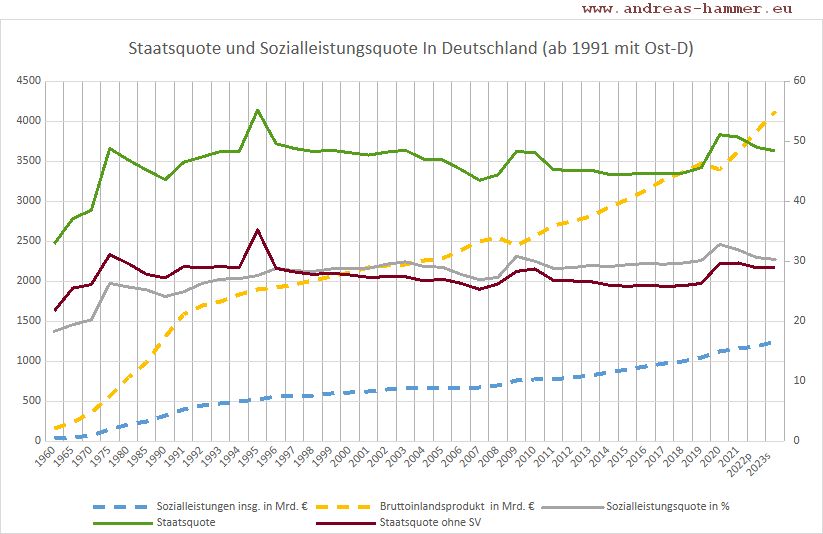

Weiterlesen: Staatsausgaben und Sozialleistungen – zu hoch?Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist seit 1960 kontinuierlich sehr stark gewachsen – lediglich während der Eurokrise um 2009 und der Corona-Pandemie gab es kurze, geringe Rückgänge.

Im Gegensatz zum BIP hat sich der Anteil der gesamten öffentlichen Ausgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) am Bruttoinlandsprodukt (Staatsquote) entwickelt. Der langfristiger Trend ist abwärts gerichtet . Ausnahmen sind bei der Übernahme des Treuhandververmögens (1995; Folge des Beitritts der DDR), der Eurokrise und der Corona-Pandemie zu beobachten. Der Spitzenwert von 1995 wurde seitdem nie mehr erreicht.

Die Sozialleistungen sind seit 1960 absolut ebenfalls gestiegen, allerdings deutlich geringer als die gesamten öffentlichen Ausgaben.

Die Sozialleistungsquote in Deutschland, also der Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), hat sich ähnlich wie die Staatsquote – deren Teil sie ist – entwickelt: in Krisenphasen wie der Erdölkrise in der ersten Hälfte der 1970er Jahre, der Eurokrise und der Corona-Pandemie bildeten sich Ausschläge nach oben. Zwischen 2004 und der Eurokrise ist die Sozialleistungsquote sogar gefallen, möglicherweise anteilig ein Ergebnis der sog. Hartz-Reformen. Der Spitzenwert in der Zeitreihe lag im Jahr 2020 (Pandemie) und seitdem geht die Sozialleistungsquote wieder zurück. Selbst im Jahr der Zuwanderung von Flüchtlingen aus der Ukraine war keine Steigerung zu erkennen. Der geschätzte Werte für 2023 liegt unter dem Niveau der Vor-Pandemiejahr.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Ausgaben der Sozialversicherung in den volkswirtschaftlichen Rechnungen zur Staatsquote und der Sozialleistungsquote hinzu gerechnet werden. Dies ist irreführend. Die Sozialversicherungsbeiträge gelten als „Lohnnebenkosten“, die der Arbeitgeber für die leistungsberechtigten Beschäftigten bezahlt. Der Staat tätigt diese Ausgaben nicht und hat auch nicht den unmittelbaren Nutzen des Verbrauchs, sondern koordiniert lediglich das Sozialversicherungssystem.

Rechnet man die Ausgaben für die Sozialversicherung aus der Staatsquote heraus, dann verändert sich zwar nicht die Entwicklung (Abwärtstrend seit 1995, krisenbedingte Erhöhungen), aber das Niveau der unverfälschten Staatsquote liegt deutlich niedriger (um 18,7 Prozentpunkte im Mittel seit 1960). Statt 48,5 Prozent beträgt sie im Jahr 2023 nun noch 29 Prozent. Das entspricht rund 60 Prozent des ursprünglichen Wertes für dieses Jahr.

Kürzungen bei den Sozialleistungsausgaben werden in der Regel mit den hohen Staatsausgaben begründet. Wie gezeigt, ist der Trend abwärts gerichtet und insofern die Kritik an diesen Ausgaben nicht gut belegt. Eine positive Veränderung der Sozialleistungsquote gegenüber dem Vorjahr wirkt sich nicht signifikant auf das Wachstum des BIP aus. Außerdem zeigt das Wachstum des BIP (trotz steigender Sozialleistungen), dass die Mittel für öffentliche und Sozialleistungsausgaben vorhanden sind, wenn die Bundesregierung das BIP-Wachstum anders verteilen würde.