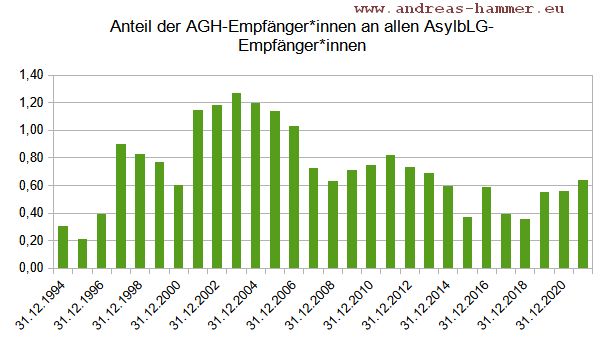

Stehen sog. 1-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II) schon seit Jahren in der Diskussion der Arbeitsmarktpolitik als Förderinstrument, finden sich die Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 5 AsylbLG weniger in der öffentlichen Wahrnehmung. Diese existieren ebenfalls schon seit Jahren. Zwischen dem 1.8.2016 und 2020 gab es außerdem befristet Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (Hammer 2017b, 2017d, Hammer 2018) als Arbeitsgelegenheiten nach § 5a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Der Instrumententyp Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 5 AsylbLG wurde 1993 eingeführt. Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG können somit einer AGH zugewiesen und zu dieser Arbeit werden, und sanktioniert werden, wenn sie diese Arbeit nicht ausführen. In einem früheren Beitrag wurde für die Zeit von 1994 bis 2019 – 25 Jahre – beleuchtet (s. u.). Im nachfolgenden Text geht es um die Fortführung bis 2022.

Einige zentrale Ergebnisse:

Aus § 5 (1) AsyblG ergibt sich eine Bereitstellungsverpflichtung von Arbeitsgelegenheiten, die zudem für staatliche, kommunale und gemeinnützige Träger gilt. Diese Verpflichtung wird lediglich begrenzt durch den Vorbehalt des Möglichen und durch das Erfordernis der Zusätzlichkeit.

Die Prüfung der Zusätzlichkeit erfolgt durch die für das Asylbewerberleistungsgesetz zuständige Behörde. Das Thema Zusätzlichkeit war hier nie ein öffentliches Thema wie die Zusätzlichkeit bei den AGH nach § 16d SGB II (sog. „Hartz IV“).

Nach der Begründung des Entwurfs für das Asylbewerberleistungsgesetz dienen Arbeitsgelegenheiten in Aufnahmeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen dazu, das in § 3 Abs. 1 AsylbLG verankerte Sachleistungsprinzip im Sinne einer vermehrten selbstversorgenden Tätigkeit zu ergänzen. Daher wird für Arbeitsgelegenheiten in solchen Einrichtungen auch nicht vorausgesetzt, dass sie gemeinnütziger und zusätzlicher Art sind. Insbesondere die Arbeitsgelegenheiten in Einrichtungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG dienen zudem der Reduzierung von Kosten, die durch reguläre Arbeitskräfte beim Betrieb der Einrichtung entstehen würden. Arbeitsgelegenheiten nach diesem Gesetz sind allerdings nicht nur als Verpflichtung zu betrachten, sondern auch als Leistung bzw. Möglichkeit zu verstehen ist, sich zu betätigen und die gegenwärtige Situation in begrenztem Maße zu gestalten und finanziell zu verbessern.

Der Anteil der Personen in Arbeitsgelegenheiten an allen Empfängerinnen und Empfängern von AsylbLG lag 1994 bis 2021 im Mittel bei 0,72 Prozent. Im Jahr 2021 waren 2565 EmpfängerInnen von Asylbewerberregelleistungen in einer solchen AGH.

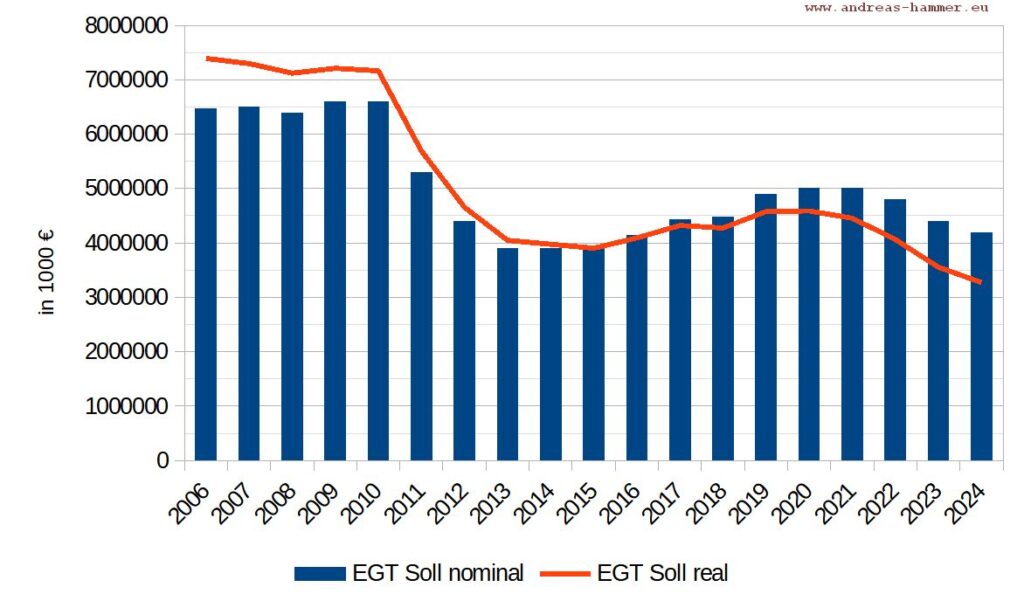

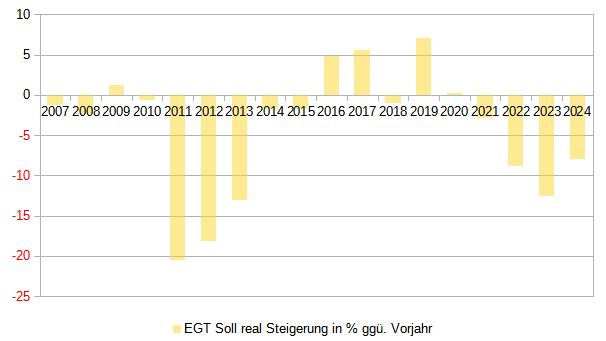

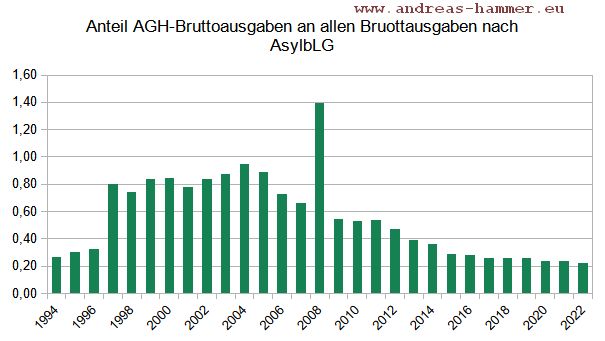

Interessant ist der Vergleich der Bruttoausgaben für Arbeitsgelegenheiten als Anteil an allen Ausgaben für Asylbewerberleistungen. Der bundesweite Durchschnitt lag für Jahr 1994 bis 2022 bei 0,56 Prozent. 2022 wurde der niedrigste Wert seit der Einführung ausgewiesen – rund 0,22 Prozent.

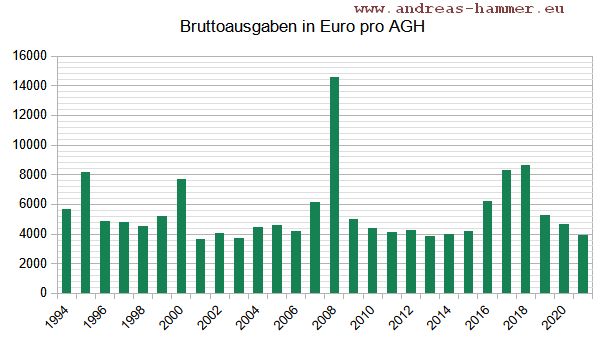

Die Kosten pro Teilnehmer*in liegen 1994 bis 2021 im Mittel bei 5.493 Euro. Der Wert in 2021 betrug 3.955 Euro pro AGH. Dies war drittniedrigste Wert im Gesamtzeitraum.

Offensichtlich hängt die Teilnahme und die Ausgestaltung einer AGH nach § 5 AsylbLG stark vom Bundesland ab. Trotz der gestiegenen Zuwanderung bleibt das Instrument marginal.

Vollständige Darstellung hier zum download.