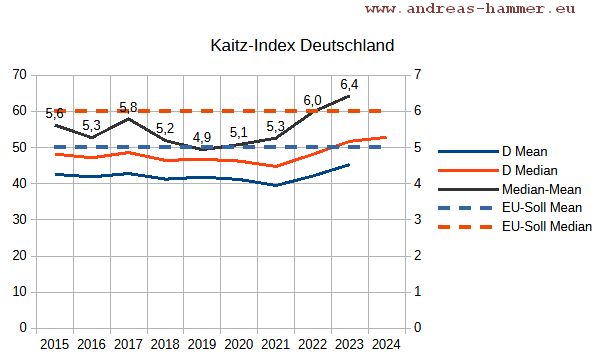

Der Mindestlohn wird oft an seiner absoluten Höhe gemessen. Doch entscheidend ist, wie er sich im Vergleich zu den Löhnen insgesamt entwickelt – sein relativer Wert. Dieser zeigt, welchen Anteil der Mindestlohn am nationalen Durchschnitts- oder Medianlohn von Vollbeschäftigten hat (Kaitz-Index) und damit, wie er im Lohngefüge positioniert ist.

Entwicklung des relativen Mindestlohns in Deutschland

Seit der Einführung 2015 ist der gesetzliche Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz in Deutschland mehrfach angehoben worden – zuletzt auf 12,82 Euro pro Stunde ab Januar 2025, mit weiteren Steigerungen auf 13,90 Euro (2026) und 14,60 Euro (2027) in Aussicht. Doch wie steht Deutschland im europäischen Vergleich da?

Weiterlesen: Mindestlohn: Entscheidend ist der relative Wert des MindestlohnsZeitreihe: der relative Wert des Mindestlohns

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Anteils am Median- und Durchschnittslohn (Kaitz-Index) sowie die EU-Referenzwerte (60 % des Medianlohns, 50 % des Durchschnittslohns). Abgebildet ist außerdem die Differenz von Median- und Durchschnittslohn, die als Ungleichheitsmaß interpretiert wird.

Nach der Richtlinie der EU über angemessene Mindestlöhne (siehe EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne korrekt umsetzen) sollen Referenzwerte wie 60 % des Bruttomedianlohns und 50 % des Bruttodurchschnittslohns verwendet werden (Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022, Art. 5). Dabei sollten beide Werte als Referenzwerte herangezogen werden.

Hinweis: Die Angaben zu Median- und Durchschnittslohn stammen aus den jeweils aktuellsten verfügbaren Daten des Statistischen Bundesamtes und der OECD. Die Angabe für den Durchschnittslohn 2024 ist noch nicht veröffentlicht.

Einordnung: Deutschland bleibt hinter EU-Standards zurück

Der relative Wert des durchschnittlichen Mindestlohns ist zwischen 2015 und 2021 im Trend gefallen, von 42,55 Prozent auf 39,49 Prozent. Danach ist der Wert zwei mal in Folge gestiegen und lag im Jahr 2023 bei 45,27 Prozent.

Ähnlich war die Entwicklung für den relativen Wert gemessen am Medianlohn. Für den Medianlohn lag der Wert bei 2015 bei 48,17 Prozent und 2021 bei 44,75 Prozent. Der Wert ist danach angestiegen und lag 2024 bei 52,83 Prozent.

Der jeweilige Anstieg kann mit mit der Erhöhung des Mindestlohnes zunächst auf 12 Euro pro Stunde, und danach auf 12,41 Euro zu erklären.

Trotz der deutlichen Anhebung auf 12 Euro 2022 und weiterer Steigerungen liegt der Mindestlohn in Deutschland weiter unter den EU-Referenzwerten (Gestrichelte Linien).

Selbst mit der geplanten Erhöhung auf 13,90 Euro im Jahr 2026 wird Deutschland diese Schwellen voraussichtlich nicht erreichen, sofern sich die Lohnstruktur nicht grundlegend ändert. Bereits 2024 hätte der Mindestlohn bei 14,10 Euro liegen müssen, um die 60 %-Marke des Medianlohns zu überschreiten.

Auswirkungen auf Niedriglohnschwelle und Einkommensungleichheit

- Der deutsche Mindestlohn bleibt in der Analyse des Kaitz-Index unter der Niedriglohnschwelle, die international bei zwei Dritteln des Medianlohns liegt. Bis 2019 lag der Anteil am Medianlohn sogar unter 50 % – ein Wert, der als Armutslohn gilt.

- Die Differenz zwischen Median- und Durchschnittslohn ist ein Indikator für die Einkommensungleichheit. Je größer die Differenz, um so ungleicher die Einkommensverteilung (Hier die Differenz der Anteile des Mindestlohns). Zwischen 2015 und 2019 sank die Differenz von 5,62 auf 4,94 . Dies entspricht einer Phase, in der die Einkommensungleichheit zurückgegangen ist. Seitdem steigt die Einkommensungleichheit kontinuierlich und deutlich an auf 6,43 in 2023. Das ist der höchste Wert in neun Jahren – ein Zeichen, dass die Erhöhungen beim Mindestlohn den Trend wachsender Ungleichheit nicht aufhalten konnten.

Fazit: Handlungsbedarf bleibt

Die Mindestlohnerhöhungen in Deutschland reichen nicht aus, um die von der EU gesetzten Referenzwerte zu erreichen. Die geplanten Steigerungen für 2026 und 2027 werden daran voraussichtlich wenig ändern. Es braucht ein neues Verfahren zur Festlegung des Mindestlohns (Hinweise hier), das sich stärker an den EU-Standards orientiert und die Lebensrealität der Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt.

So kann Armut trotz Arbeit wirksam bekämpft, sozialer Zusammenhalt gefördert und das Lohngefälle – insbesondere zwischen den Geschlechtern – verringert werden.